肺炎・誤嚥性肺炎は危険!家族が知るべき遺品整理のポイント

高齢化が進む日本では、身近な家族が突然「肺炎」や「誤嚥性肺炎」で入院し、そのまま帰らぬ人になるケースが増えています。

特に誤嚥性肺炎は、本人に自覚症状が少ないまま進行しやすく、命に関わることもある危険な病気です。

そして、病気の突然の進行とともに、ご家族が直面するのが「遺品整理」という現実。

「こんなに早く…」と動揺する中で、遺品や生活の痕跡と向き合うのは、精神的にも負担が大きいものです。

この記事では、肺炎・誤嚥性肺炎という病気の基本情報から、終末期に備えて家族ができる準備、遺品整理で後悔しないためのポイントまでを、わかりやすく解説します。

そもそも「肺炎・誤嚥性肺炎」とは?

肺炎とは、ウイルスや細菌などが肺に感染して炎症を起こす病気です。高齢者や免疫力が低下している人にとっては、命に関わる深刻な病気です。

一方、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)は、食べ物や唾液が誤って気管に入り、それに含まれる細菌が原因で肺炎を引き起こすタイプの肺炎です。高齢者に多く、繰り返すことで慢性化・悪化しやすいのが特徴です。

- 肺炎・誤嚥性肺炎がどんな病気なのか

- なぜ「誤嚥性肺炎」は高齢者に多く、危険なのか

- 病気の進行とともに家族が知っておくべき備え

- いざという時に慌てないための遺品整理の準備と心構え

- 遺品整理の進め方と業者を頼る際の注意点

身近な人を支える立場として、今のうちにできることを一緒に考えていきましょう。

肺炎・誤嚥性肺炎の特徴と進行のしかた

肺炎は、ウイルスや細菌などが肺に感染して炎症を引き起こす病気ですが、高齢者の場合はその症状や進行が若年層とは大きく異なります。

とくに「誤嚥性肺炎」は、高齢者の肺炎の多くを占め、進行が早く命に関わることもあります。

初期症状がわかりづらい

一般的な肺炎では、発熱や咳、呼吸困難などが見られますが、高齢者ではこうした症状が現れにくいことがあります。

かわりに、

- 元気がない

- ぼんやりしている

- 食事量が急に減った

など、一見肺炎とは無関係に思える変化が見られることがあります。

特に誤嚥性肺炎では、「むせる」「飲み込みにくい」といったサインが日常の中に潜んでおり、家族が見逃しやすいのが特徴です。

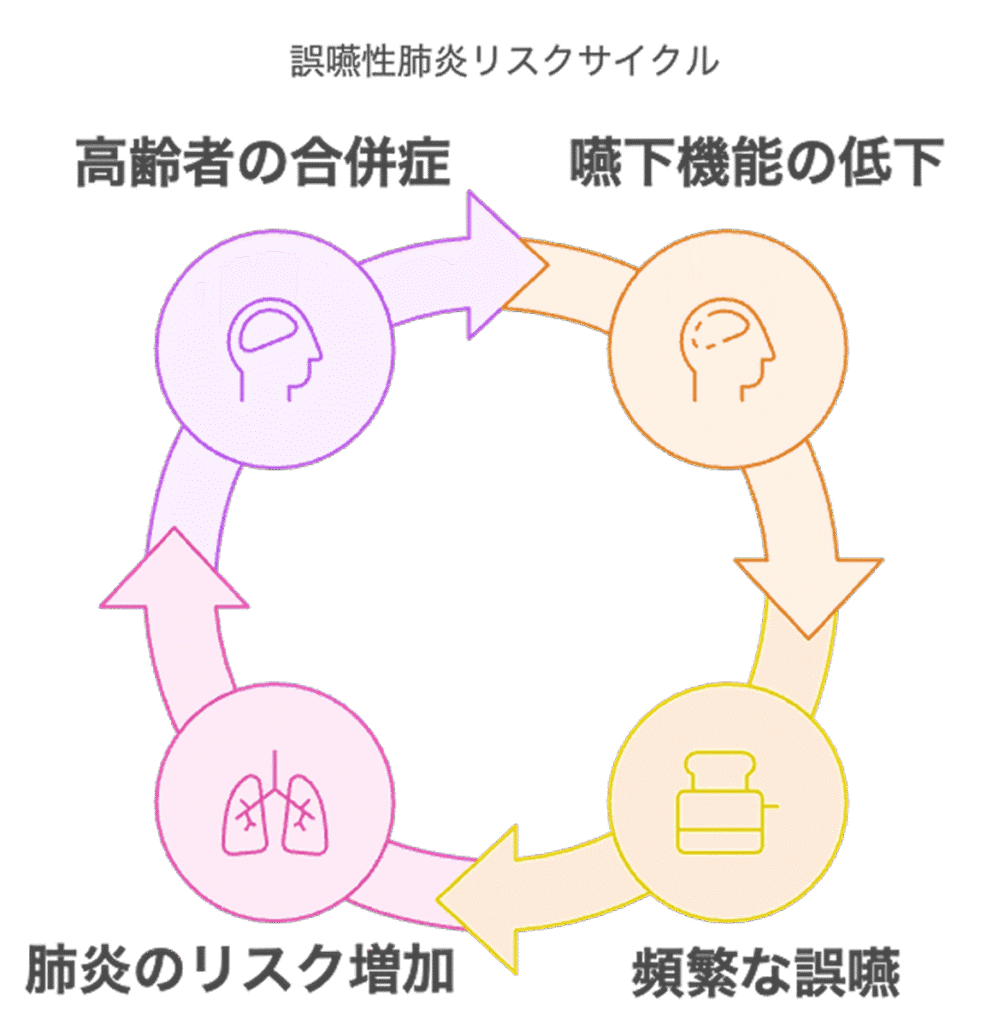

誤嚥性肺炎は“繰り返す”リスクがある

誤嚥性肺炎の厄介な点は、一度かかると何度も再発しやすいということです。

高齢になると、のどや舌の筋力が衰え、唾液や食べ物が誤って気管に入りやすくなります。この状態が続くと、たびたび肺に細菌が入り込み、慢性的な肺炎を引き起こすのです。

さらに、以下のような要因があると、誤嚥のリスクが高まります。

- 脳梗塞や認知症などで嚥下機能が低下している

- 寝たきりや要介護状態にある

- 食事中にむせやすい、咳が続く

進行は急激なことも

誤嚥性肺炎は「軽い風邪かな?」と思っているうちに、急に高熱が出たり、意識がもうろうとするなど、短期間で重症化することがあります。とくに、入院が難しい在宅介護中などでは、家族が気づいたときには手遅れというケースも。

こうした病状の特性を理解しておくことが、命を守る第一歩です。

肺炎・誤嚥性肺炎の種類と予後に関する基礎知識

肺炎は一つの病気ではなく、原因や発症の状況によっていくつかのタイプに分類されます。ここでは、特に高齢者に関係が深い種類と、その予後(病気の見通し)について、基本的な知識をまとめます。

肺炎の主な種類

| 市中肺炎 | 普段の生活の中でかかる肺炎。細菌やウイルスが主な原因。 |

|---|---|

| 院内肺炎 | 病院で発症する肺炎。耐性菌による感染が多く、治療が難しいことも。 |

| 誤嚥性肺炎 | 食べ物や唾液が気道に入り、そこに含まれる細菌で発症する肺炎。高齢者に多い。 |

特に誤嚥性肺炎は、高齢化社会において増加している深刻なタイプです。肺炎で入院する高齢者の6〜7割が誤嚥性とも言われています。

発症年齢と再発リスク

- 高齢者、とくに75歳以上での発症が多い

- 嚥下機能が低下することで、繰り返し再発するケースが多い

- 認知症や脳疾患のある方に多く見られる

再発するたびに体力は落ち、入退院を繰り返すうちに介護度が上がるケースも少なくありません。

生存率・死亡率の傾向

厚生労働省の統計によると、肺炎は日本人の死因第5位に位置しており、高齢者では死因の上位を占めます。

特に誤嚥性肺炎は、他の合併症(例:心不全・腎機能低下)を招きやすく、以下のような傾向があります。

- 高齢者の肺炎による30日以内の死亡率は約10~20%

- 誤嚥性肺炎の場合、1年以内の再発率は50%以上

- 慢性的に繰り返すことで、平均寿命を縮めるリスクがある

肺炎・誤嚥性肺炎の末期症状と家族が知っておきたいこと

肺炎や誤嚥性肺炎は、適切な治療を受ければ回復することもありますが、高齢者の場合は体力や基礎疾患の影響で、治療が難航するケースも少なくありません。特に再発を繰り返す誤嚥性肺炎は、やがて「治療よりも緩和ケア」が検討される段階に入ることもあります。

ここでは、肺炎・誤嚥性肺炎の終末期に見られる症状や、家族として心構えしておきたいポイントをまとめます。

末期に見られる主な症状

- 呼吸困難(息が苦しそうになる)

呼吸が浅く早くなり、「ゼーゼー」「ゴロゴロ」といった音がすることも。 - 意識の低下

返事が鈍くなったり、呼びかけに反応しない状態になることがあります。 - 食事や水分が取れなくなる

嚥下機能が著しく低下し、口からの摂取が困難になります。 - 体温・血圧の低下

身体の生命機能が徐々に低下し、手足が冷たくなるなどの変化が見られます。

これらの症状は、「もう治療の限界が近い」サインであり、医療チームと相談しながら、延命治療を継続するのか、苦痛を和らげるケアに切り替えるのかを検討する時期です。

家族が知っておきたいこと

末期の肺炎は、想像以上に「急変」することがあります。朝は会話ができていたのに、夜には容体が悪化する──そんなケースも珍しくありません。

家族として備えておきたいのは、次のような点です。

- いざという時に誰が意思決定をするのかを確認しておく

- 本人の意向(延命治療を望むかどうか)を、事前に共有しておく

- 苦しみを和らげる方法(緩和ケア・在宅医療など)を主治医と話し合う

- 急変時の連絡体制、緊急時の対応方法を施設・病院と連携しておく

肺炎・誤嚥性肺炎の末期は、本人も家族も大きな決断を迫られる時期です。

あらかじめ「その時」に備えておくことで、後悔の少ない見送り方ができます。

家族が直面する負担と早めに考えたいこと

高齢の家族が肺炎や誤嚥性肺炎を繰り返し、終末期に近づくと、家族にはさまざまな「決断」と「対応」が求められます。体のケアだけでなく、心の整理や金銭的な負担など、現実的な問題も一気に押し寄せてきます。

精神的な負担

家族は、患者の状態を見守る中で、「もう一度元気になるかもしれない」という期待と、「もう限界が近いのでは」という不安との間で、心が揺れ動きます。

さらに、突然の容体悪化に備えて、常に気を張って過ごすことになり、精神的な緊張が続きます。医師から延命措置や治療方針について判断を求められる場面もあり、精神的な重圧は大きいものです。

こうしたストレスが長期化すると、介護を担うご家族自身がうつ状態になったり、体調を崩したりするリスクが高まります。

身体的な負担

通院や入退院の付き添い、各種手続きの対応など、日々のサポートが必要になります。

さらに、在宅介護に移行した場合には、食事の介助、排泄の世話、服薬管理といったケアが日常生活に加わります。

これらの負担をこなしながら、仕事や自分自身の生活との両立を図るのは決して簡単ではありません。

介護は一時的なものではなく、「いつまで続くのか分からない」という不確実さが、身体的な疲労とストレスを増幅させます。

経済的な負担

医療費や介護サービスには自己負担が発生し、高額療養費制度などを利用しても、継続的な支出は避けられません。

さらに、付き添いや介護のために仕事を休む、あるいは辞めざるを得なくなることで、収入の減少も現実的な問題となります。

加えて、自宅のバリアフリー化や、介護ベッド・車いすなどの福祉用具を準備するための費用も必要です。

「なんとかなるだろう」と思っていても、実際には想像以上にお金がかかるため、家計に大きな影響を及ぼすことがあります。

肺炎・誤嚥性肺炎の終末期に備えてできること

肺炎や誤嚥性肺炎の再発を繰り返し、治療の効果が薄れてくると、「治すための医療」から「穏やかな最期を迎えるための医療」へと方針を切り替える選択肢が現実的になります。

そんなとき、家族としてどのような準備ができるのかを知っておくことは、とても大切です。

医療・介護の選択肢を考える

終末期の医療では、延命治療をするか、苦痛を和らげるケアに集中するかといった判断が求められます。

以下のような選択肢を比較しながら、本人の意向や家族の状況に合った方法を選びましょう。

- 在宅医療:住み慣れた自宅で、訪問医や訪問看護の支援を受けながら最期を迎える方法です。家族の負担は大きくなるものの、安心感のある環境で過ごすことができます。

- ホスピス・緩和ケア病棟:痛みや不安を和らげることに特化した医療体制が整っており、家族の付き添いや相談支援も受けられます。

- 介護施設での看取り:特別養護老人ホームや有料老人ホームなどでも、看取り体制を整えている施設が増えています。

どの場所で、どのように最期を迎えるかは、ご本人が元気なうちに希望を聞いておくことが理想です。

重要書類や契約関係の整理

終末期に近づくと、家族が代わりに判断や手続きを行う場面が一気に増えてきます。

そのときに備えて、次のような書類をあらかじめ整理しておくと安心です。

- 健康保険証、介護保険証、医療機関の診察券

- 後期高齢者医療制度の情報や、負担割合証

- 通帳、キャッシュカード、印鑑などの財産管理に関わるもの

- エンディングノート、尊厳死宣言書、任意後見契約書などの有無

また、本人がどのような医療を望むかを記しておく「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」という取り組みもあります。

話し合いや記録を通じて、治療やケアの希望を共有しておくことで、家族の判断に迷いが生じにくくなります。

家族間での話し合いがカギ

「これは残してほしい」「これは処分しても構わない」といった本人の気持ちは、遺された人にはなかなか分かりづらいものです。だからこそ、まだ元気なうちに家族と率直に話をすることがとても大切です。

たとえば、思い出の品を一緒に見ながら、「これは昔〇〇で使っていたものだよ」と話すだけでも、家族にとっては貴重な情報になります。エンディングノートを活用して、形見分けの希望や保管してほしいものについて記録しておくのも一つの方法です。

また、「もしものとき」の話を重く捉えすぎず、自然な会話の中で共有することで、家族全員が心の準備を進めやすくなります。

準備とは、物の整理だけでなく、気持ちの整理にもつながっていくのです。

遺品整理の流れと進める際のポイント

身近な人を見送ったあと、家族が向き合うのが「遺品整理」です。

心の整理がつかない中で、膨大な遺品や思い出に囲まれるのは、精神的にも体力的にも大きな負担となります。

突然その時が訪れても慌てずに済むよう、遺品整理の基本的な流れと、進める際の大切なポイントを確認しておきましょう。

遺品整理の基本ステップ

遺品整理には明確な手順があります。流れに沿って進めることで、混乱やトラブルを防ぐことができます。

家全体や部屋の広さ、物の量、整理にかかる時間や人数の見込みを確認します。

残すもの、譲るもの、処分するもの、重要書類や貴重品など、カテゴリごとに分けていきます。

家庭ごみとして捨てられる物、大型ごみ、リサイクル可能な物の処理を進めます。必要に応じて不用品回収や遺品整理業者に依頼します。

最後に、部屋の掃除や退去に向けた原状回復を行います。特に賃貸物件では重要な工程です。

作業は数日から数週間かかることもあります。すべてを一度に終わらせようとせず、心身の負担に配慮しながら、段階的に進めることがポイントです。

家族や親族が複数いる場合は、あらかじめ役割分担や立ち会いのタイミングを話し合っておくと、のちのトラブルを防げます。

遺品整理業者を利用する際の注意点

自分たちだけで対応が難しい場合は、専門の遺品整理業者に依頼するのも選択肢のひとつです。

ただし、業者選びを誤ると、高額請求や雑な作業といったトラブルに発展することもあるため、慎重な見極めが必要です。

業者を選ぶ際は、次の点を確認しましょう。

- 遺品整理士など、専門資格を持つスタッフが在籍しているか

- 見積もりは複数社から取得し、内訳や追加料金の有無を明確にしておく

- 遺品の扱い方(供養、リサイクル、買い取りなど)について、丁寧な説明があるか

- 必ず現地見積もりを行い、契約書を交わす業者を選ぶ

費用だけで決めるのではなく、実績・口コミ・対応の丁寧さを重視して選ぶことが、納得できる整理につながります。

今できる準備と向き合い方

肺炎や誤嚥性肺炎は、体調が安定しているときは深刻に感じにくい病気です。しかし、高齢になるほど急激に悪化するリスクがあり、本人も家族も「思っていたより早かった」と感じることが少なくありません。

だからこそ、まだ元気な今のうちに、「もしも」に備えておくことが大切です。

準備と聞くと、縁起でもないと思われるかもしれませんが、それは「死に備える」ことではなく、「生きているうちに気持ちを整理する」前向きな行動です。

日常の中でできる小さな準備として、たとえば以下のようなことがあります。

- 身の回りの物を少しずつ見直しておく

- 大切な書類の保管場所を家族と共有しておく

- 自分の希望や思いをエンディングノートに書いておく

- 家族とこれからの暮らしについて話しておく

これらはどれも、一度に終わらせる必要はありません。少しずつ進めることで、家族にとっても自分にとっても、いざという時の心の負担を大きく減らすことができます。

遺品整理は、単なる「物の片付け」ではなく、その人の人生を整理し、受け継ぐための大切なプロセスです。

だからこそ、今をどう生きるか、家族とどう向き合うかを見つめ直す機会として、前向きにとらえてみてください。

参考文献(引用・出典)

- 厚生労働省「高齢者の健康に関する統計(介護・誤嚥・栄養)」※再発率含む参考情報あり

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

▶ 高齢者の嚥下機能低下・誤嚥性肺炎リスクに関連する政策資料。 - 厚生労働省「令和4年(2022年)人口動態統計(確定数)の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/index.html

▶ 死因順位(肺炎:第5位、誤嚥性肺炎:第6位)などを公式に掲載。 - e-Stat(政府統計ポータルサイト) 死因別死亡数・年齢階級別統計(2022年)

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?bunya_l=02&cycle=7&layout=dataset&page=1&result_page=1&second2=1&statdisp_id=0003411657&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053065&toukei=00450011&tstat=000001028897

▶ 肺炎・誤嚥性肺炎の年齢別死亡者数や人口比など、細かな統計が取得可能。 - 東北大学大学院医学系研究科 プレスリリース(誤嚥性肺炎の実態調査)

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20210831_01web_aspiration.pdf

▶ 高齢者肺炎入院患者の約80%が誤嚥性肺炎という研究結果を提示。 - 日本呼吸器学会「肺炎診療ガイドライン」

https://www.jrs.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=1

▶ 誤嚥性肺炎を含む肺炎の分類・治療・再発管理に関する医学的根拠を提示。