肺がんの特徴と遺品整理で後悔しない5つの対策

肺がんは、日本人の死因の上位を占める病気の一つです。特に進行が早い小細胞肺がんや、初期段階では自覚症状が少ないとされる非小細胞肺がんは、発見が遅れやすく、思いがけないタイミングで大切な家族との別れが訪れることもあります。

そんな時、多くの遺族が直面するのが「遺品整理」です。しかし、悲しみの中で整理を進めるのは精神的にも負担が大きく、「もっと準備しておけばよかった」と後悔することも少なくありません。

本記事では、肺がんの特徴を解説しながら、万が一のときに後悔しないための遺品整理の5つの対策を紹介します。

肺がんについて正しく理解することは、早期発見や適切な対処につながります。ここでは、肺がんの特徴を3つのポイントに分けて解説します。

肺がんはなぜ発見が遅れる?初期症状と死亡率の実態

肺がんの種類と進行スピード

肺がんには、進行の速さや治療方法が異なる2つのタイプがあります。

- 非小細胞肺がん(NSCLC)は、肺がん全体の約80〜85%を占める最も一般的なタイプです。比較的進行が遅く、治療の選択肢も多いことが特徴です。さらに、腺がん・扁平上皮がん・大細胞がんといった種類に分類されます。

- 小細胞肺がん(SCLC)は、全体の約15〜20%を占め、非常に進行が速いタイプです。早期の段階で転移することが多く、発見時にはすでに進行しているケースが少なくありません。

以下の表では、それぞれの違いを一目で比較できるようにまとめています。

| 分類 | 主な組織型 | 発生部位 | 進行スピード | 発見難度 | 主な治療法 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 非小細胞肺がん(NSCLC) | 腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん | 肺野・肺門 | 比較的ゆるやか(腺がんは比較的進行遅め) | 小さい腫瘍は見逃しやすい | 手術、放射線治療、薬物療法(免疫療法・分子標的薬) | 肺がんの約80〜85%を占める。遺伝子検査が治療選択に影響。 |

| 小細胞肺がん(SCLC) | 小細胞がん | 肺門中心(肺野にも発生) | 非常に速い(早期から全身転移しやすい) | 症状が出るまで進行しやすい | 薬物療法+放射線治療が中心(手術は稀) | 肺がんの約15〜20%。喫煙との関連が強く、再発率が高い。 |

初期症状が出にくく、発見が遅れやすい

肺がんの初期症状はほとんど自覚できないため、病気が進行してから気づくケースが多いです。特に次のような症状が現れた場合は注意が必要です。

例えば、「2週間以上続く咳」は、単なる風邪や気管支炎と勘違いされがちですが、肺がんの初期症状である可能性もあります。また、咳とともに血が混じる「血痰」、息苦しさや胸の痛み、原因不明の体重減少も警戒すべきサインです。

肺がんは初期段階では痛みを伴わないため、日常生活の中で異変を感じにくい病気です。さらに、定期健康診断で行われる胸部X線検査では、小さな腫瘍を発見できないこともあります。CT検査は肺がんの早期発見に有効とされており、X線検査と比べてより小さな腫瘍を検出できるため、定期的な受診が推奨されています。

肺がんの初期症状は見逃されがちですが、早期発見のためには小さな異変にも気づくことが重要です。

日本における肺がんの死亡率と統計

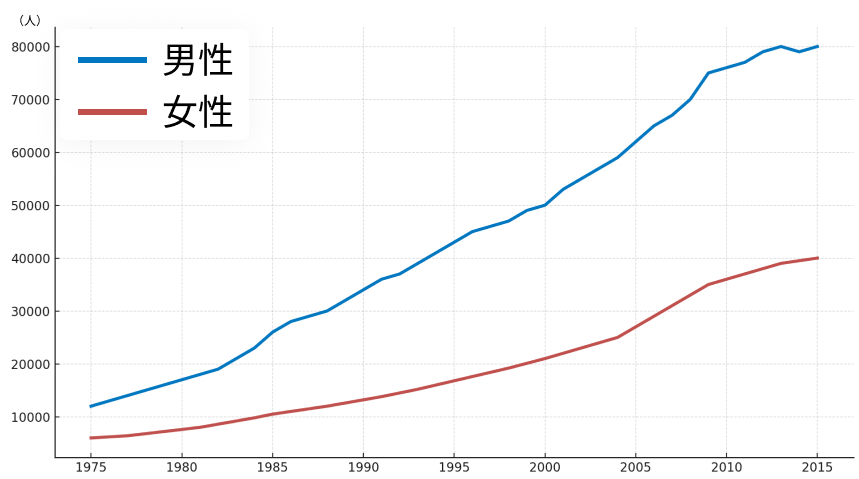

厚生労働省の統計によると、肺がんは日本におけるがん死亡原因の第1位に位置しています。

2023年のデータによると、年間約37万人ががんで亡くなっており、そのうち約7万人が肺がんによるものです。特に、男性ではがんの死因第1位、女性では第2位となっています。

その理由の一つは、発見された時点で既に進行しているケースが多いことです。特にステージIII〜IVの段階で診断される割合が高く、治療の選択肢が限られてしまいます。また、肺は血流が多く転移しやすい部位であるため、他の臓器への広がりが速いことも要因の一つです。

肺がんは日本におけるがん死亡原因の第1位であり、その推移をデータで確認することが重要です。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ))

http://gdb.ganjoho.jp/graph_db/(閲覧⽇:2024年5月20日)

肺がん末期の症状と家族が直面する現実

肺がんが末期に進行すると、患者本人だけでなく、家族にとっても大きな試練となります。治療が難しくなるこの段階では、どのような症状が現れるのか、また家族として何を準備すべきなのかを知ることが大切です。

肺がん末期に現れる主な症状

肺がんが末期に進行すると、患者の身体にはさまざまな変化が現れます。特に以下の症状が顕著になります。 肺がん末期には、身体的な負担だけでなく、精神的にも大きな影響が出ることがあります。代表的な症状として、

- 呼吸困難(酸素吸入が必要になることも)

- 強い胸痛

- 食欲不振と体重減少

- 意識障害やせん妄(最期の時間をどう過ごすか考える必要)

末期の肺がん患者がどのような段階を経て症状が悪化するのかを視覚的に示します。また、それに伴い家族が準備すべきことも併記します。

家族が直面する3つの課題とその対応策

肺がん末期の家族を支える中で、特に次のような課題が発生します。適切な対策を講じることで、精神的・肉体的な負担を軽減できます。 肺がん末期の家族を支える中で、以下のような課題が発生します。

- 心理的負担(看病疲れ、別れへの準備)

- 事務手続きの複雑さ(医療費清算、死亡届の提出)

- 遺品整理の必要性(いつ、どのように進めるか)

家族が直面する主な課題を3つに分類し、それぞれの対応策を示します。特に、心理的負担への対処法や事務手続きの流れを明確にすることが重要です。

肺がんの末期と余命について知っておくべきこと

肺がんが末期になると、患者の体調や生活の質が大きく変化します。この段階で何が起こるのかを知っておくことで、適切な準備や心構えを持つことができます。

以下では、肺がんの末期症状、余命の目安、そして治療やケアの選択肢について解説します。

肺がん末期の症状と進行

肺がん末期には、次第に症状が悪化し、生活のあらゆる面に影響を及ぼします。一般的な症状として、以下のようなものが挙げられます。

- 呼吸困難(酸素吸入が必要になることが多い)

- 慢性的な痛み(鎮痛剤の使用が必要になるケースも)

- 倦怠感・極度の疲労

- 食欲不振や体重減少

- 意識障害やせん妄(会話が難しくなることも)

余命の目安と予測される経過

肺がんの末期における余命は、がんの進行度や治療の有無によって異なりますが、以下のデータが一般的です。

- ステージIV(末期)の5年生存率は約5%以下

- 診断時の状態によっては数カ月~1年程度のケースが多い

- 緩和ケアを受けることで生活の質(QOL)の向上が期待できる

末期の治療とケアの選択肢

肺がん末期になると、治療の目的は延命だけでなく、生活の質を向上させることにも重点が置かれます。以下のような治療・ケアの選択肢があります。

- 化学療法の継続(症状の進行を抑える目的)

- 緩和ケアの導入(痛みや苦しみを軽減する)

- 在宅医療とホスピス(家族と最期の時間を過ごすための選択)

亡くなった後に直面する課題:遺族が抱える不安と向き合うために

愛する家族を肺がんで亡くした後、深い悲しみの中で、避けては通れない現実にも向き合わなければなりません。葬儀を終えた後も、遺品整理や相続手続きといった問題が次々と押し寄せ、何から手をつければよいのか戸惑う方も多いでしょう。

ここでは、特に多くの方が悩む3つの大きな課題について、どのように向き合えばよいのかをお伝えします。

1. 遺品整理の精神的・物理的負担

大切な人の遺品を整理することは、避けて通れない大きな節目となります。しかし、遺品を目の前にすると、そこに込められた思い出が溢れ、なかなか手をつけられないという方も多いのではないでしょうか。

- 思い出の品を捨てられない(整理するたびに感情が揺さぶられる)

- どこから手をつけるべきかわからない(膨大な量の遺品を前にして困惑)

- 体力的な負担(家具や大型家電の処分は特に大変)

2. 相続手続きの煩雑さと法的リスク

遺された財産をどうするか、相続の手続きもまた避けられない課題の一つです。相続税の申告や銀行口座の凍結解除、不動産の名義変更など、専門的な知識が必要となる場面も多く、戸惑うことも少なくありません。

- 相続放棄や遺産分割協議の必要性

- 相続税の申告期限(死亡後10か月以内)

- 遺言書の有無による手続きの違い

3. 不動産や財産管理の問題

故人が家や土地を所有していた場合、その管理や処分について考えなければなりません。

- 住居の売却・賃貸化の判断

- 固定資産税や管理費の継続負担

- 共有名義の不動産をどう処理するか

まとめ:後悔しないために、今できる準備を

肺がんは進行が早く、気づいたときには治療が難しくなっていることも少なくありません。家族が突然の別れに直面したとき、深い悲しみの中で様々な手続きを進めるのは大きな負担となります。しかし、事前に少しずつ準備を進めることで、その負担を軽減し、故人を安心して送り出すことができます。

これまでの記事で紹介したように、肺がんの特徴や末期の症状を知ること、そして亡くなった後に直面する課題を理解することが、後悔のない選択につながります。

今からできる3つの準備

- 大切な思い出を整理し、家族と話し合う

- 生前整理を始めることで、遺品整理の負担を減らす。

- 大切な品を事前に分けておく。

- 相続や不動産の情報を整理する

- 重要書類(銀行口座、不動産権利書、保険証券など)をひとまとめにする。

- 遺言書の作成や相続手続きについて家族と話し合う。

- 必要なサポートを知っておく

- 遺品整理業者や相続の専門家への相談を検討する。

- 公的機関や支援サービスの情報を事前に調べておく。

後悔しないために、できることを少しずつ進めていきましょう。今、この瞬間からの準備が、将来の自分や家族を支える力になります。

参考文献(出典・引用URL)

- 肺がんの組織型と特徴

https://ganjoho.jp/public/cancer/lung/about.html 【出典①】

腺がんが最も多く、非小細胞肺がんと小細胞肺がんの特徴や発生部位も詳述。 - 小細胞肺がんの治療について

https://ganjoho.jp/public/cancer/lung/treatment_small.html 【出典②】 - 非小細胞肺がんの治療について

https://ganjoho.jp/public/cancer/lung/treatment_non_small.html 【出典③】 - 肺がんの分類と統計データ(発症割合や進行)

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/34_lung.html 【出典④】