くも膜下出血の急変に備える|後悔しない遺品整理の5つの備え

「昨日まで元気だったのに、まさかこんなことになるなんて…」

これは、くも膜下出血で大切な人を亡くされたご家族が、よく口にされる言葉です。

くも膜下出血は、何の前触れもなく、ある日突然起こることがある病気です。

ある日ふつうに朝を迎えたはずの人が、わずか数分〜数時間のうちに意識を失い、そのまま戻ってこられないこともあります。

身近な人にもしものことがあったとき、「もっと早く準備しておけばよかった」と後悔しないために、今できる備えについて考えてみませんか?

くも膜下出血とは、脳の表面を覆う膜の下で出血が起こる脳卒中の一種。多くは脳の血管にできた“こぶ(動脈瘤)”が破裂することで発症し、命に関わるほどの深刻な状態になることもあります。

特に50〜60代の働き盛りや、子育てがひと段落した世代に多く見られるため、家族にとっても突然の別れとなることが少なくありません。

このように、くも膜下出血は発症から急激に悪化するため、「いつか備えよう」が通用しない病気とも言えます。

- くも膜下出血の特徴と、進行のしかた

- 急変に備えた家族の心構えと準備

- 突然死に伴う遺品整理で直面しやすい課題

- 事前にしておくべき5つの備え

- 専門業者を頼る際のチェックポイント

突然にのまれないための「備え方」を、やさしく丁寧にご紹介します。

くも膜下出血の特徴と進行のしかた

くも膜下出血は、前ぶれがないまま突然発症し、短時間で命に関わる状態に進行する病気です。本人が症状を訴える余裕がない場合も多く、家族が適切に対応するには、事前の知識と備えが欠かせません。

くも膜下出血は、ある日突然起こる

くも膜下出血は、ある日いきなり激しい頭痛に襲われて発症することがあります。

それまで元気にしていた人が、突然倒れて意識を失うこともあり、まわりの人が状況を把握する前に症状が進んでしまいます。

典型的なのは「経験したことのないほどの激しい頭痛」で、吐き気やけいれん、意識障害を伴うこともあります。

- 前ぶれがほとんどなく、突然起こる

- 激しい頭痛とともに発症する

- 意識を失うなど、周囲が対応を迷う場面も多い

- 初動が遅れると、命に関わるリスクが高まる

このように、くも膜下出血は発症から短時間で命に関わる可能性がある、非常に急性度の高い病気です。

発症から数時間が生死を分ける

発症してからの数時間は、まさに命の分かれ道です。

脳に大量の出血が起きると、圧迫によって脳の働きが一気に低下します。呼吸が止まったり、心臓が不整脈を起こすこともあり、迅速な救命処置がなければ非常に危険な状態となります。

早期に救急搬送された場合でも、病院での集中治療や手術が必要です。特に発症から72時間以内は、「再出血」や「脳血管れん縮」といった合併症のリスクが高まり、緊張状態が続きます。

この期間を乗り越えられたとしても、その後に後遺症が残ることがあります。記憶力や注意力などに影響が出る「高次脳機能障害」、言語障害、手足の麻痺など、日常生活に支障が出るケースも少なくありません。

脳動脈瘤の破裂が主な原因

くも膜下出血の約8割は、脳内の動脈にできた「動脈瘤」が破れることで起こります。

動脈瘤とは、血管の一部が風船のように膨らんだ状態で、時間とともにその壁がもろくなります。何らかのきっかけでそこが破裂すると、脳を包む「くも膜」と「軟膜」の間に血液が流れ込み、脳全体に強いダメージを与えてしまうのです。

動脈瘤自体は無症状のまま見つからずにいることも多いため、本人も周囲も発症するまで気づかないという現実があります。

「まだ大丈夫」と思っているうちに手遅れになることも

くも膜下出血のもっとも大きな特徴は、「時間がない」という点です。

倒れたときに意思疎通ができなくなっていることが多いため、医療・介護・お金・遺品のことなど、何ひとつ確認できないまま最期を迎えてしまう場合もあります。

だからこそ、まだ元気なうちに、家族と話し合っておくことが何より大切です。

突然の発症に備えるためには、医学的な知識だけでなく、日常生活に関わるさまざまな準備が必要になります。

くも膜下出血の種類と予後に関する基礎知識

くも膜下出血と一口にいっても、原因や状態によっていくつかのタイプに分かれます。ここでは主な分類と、それぞれの予後(回復の見込みや後遺症の可能性)について、わかりやすく解説します。

くも膜下出血の主な種類

くも膜下出血は、大きく分けて次の2つのタイプがあります。

- 動脈瘤性くも膜下出血

最も多いタイプで、全体の約8割を占めます。脳の動脈にできた動脈瘤が破裂して出血を起こします。発症時の致死率が高く、早期の治療が不可欠です。 - 非動脈瘤性くも膜下出血

原因不明(特発性)や、外傷によるものなどが含まれます。再出血のリスクは比較的低いものの、出血量や部位によっては重篤になることもあります。

この分類によって治療の方針や予後が大きく変わるため、発症後には脳血管の検査などを通じて原因を特定することが重要です。

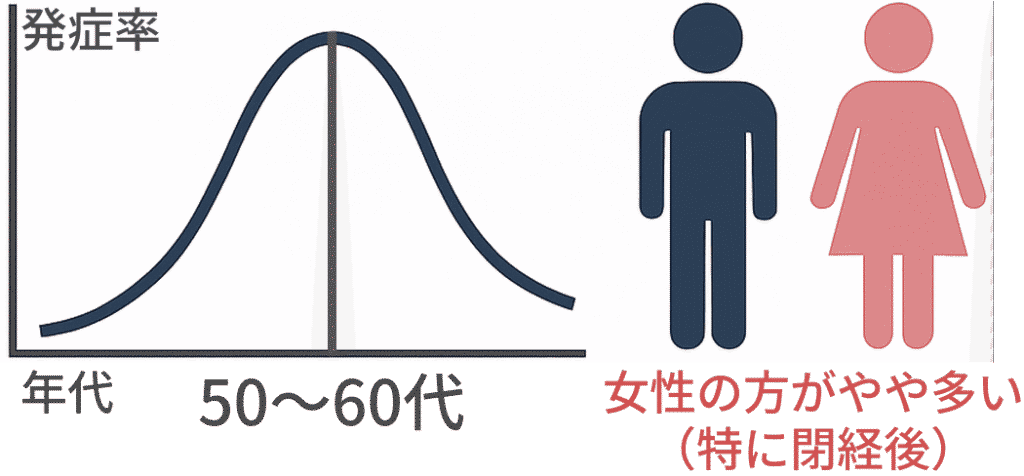

発症年齢と男女比の傾向

くも膜下出血の発症には、いくつかの傾向があります。

- 発症年齢のピークは50代〜60代

- 女性の方がやや多い(特に閉経後)

- 高血圧、喫煙、家族歴がリスク因子

家族に脳動脈瘤やくも膜下出血の経験者がいる場合は、予防のために脳ドックや血圧管理を意識することがすすめられます。

予後に関わる3つの要因

くも膜下出血の予後(命が助かるかどうか、後遺症が残るかどうか)は、以下の3つの要因によって大きく左右されます。

- 発症時の意識レベル(昏睡が深いほど予後不良)

- 再出血の有無(早期の再出血は致命的になりやすい)

- 初期治療までの時間(搬送・処置の速さ)

発症後に意識があるかどうか、迅速に手術や止血処置ができたかどうかが、回復の見通しを大きく左右します。

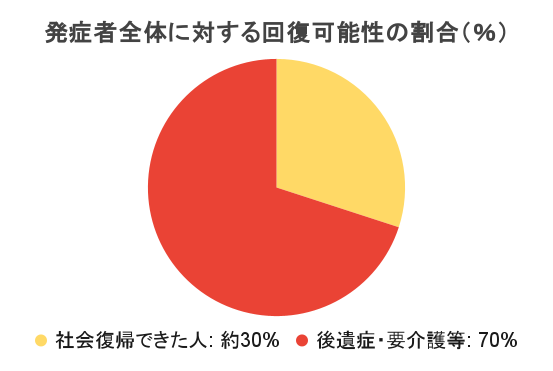

統計データで見るくも膜下出血の現実

- 発症率:年間およそ10万人あたり20〜25人

- 死亡率:約30〜50%

- 社会復帰できる割合:約3割(※発症者全体に対して)

くも膜下出血は、他の脳卒中(脳梗塞や脳出血)に比べて死亡率が高く、予後も厳しいとされる病気です。一命を取りとめても、後遺症のある生活に大きく影響するケースが多くあります。

くも膜下出血を正しく理解し、早期発見や日ごろの備えに活かすことが、家族と自分自身を守る第一歩です。

くも膜下出血の末期症状と家族が知っておきたいこと

くも膜下出血は、発症からわずか数分〜数時間で重篤な状態に進行することがあるため、「末期症状」という考え方がやや特殊です。

多くの場合は、発症そのものが“最終局面”となりうるため、事前にできる準備は限られています。

意識が戻らないまま亡くなるケースも

くも膜下出血を起こすと、突然の激しい頭痛や嘔吐のあと、意識を失うことがあります。

この段階で脳が強く圧迫されており、救急搬送されても意識が回復しないまま亡くなるケースが少なくありません。

特に以下のような状態になった場合は、家族にとっても時間的猶予がないと考えておく必要があります。

- 呼びかけに反応しない

- 瞳孔が開いたまま戻らない

- 手足の動きがなく、反射も消失している

こうした兆候が見られると、脳全体がすでに大きなダメージを受けている可能性が高く、集中治療下であっても回復が難しいと判断されることがあります。

家族が医師から説明を受ける場面

発症後に集中治療室(ICU)へ運ばれた場合、数時間から数日の間に医師から次のような説明を受けることがあります。

- 意識の回復が見込めない状態であること

- 延命治療の選択(人工呼吸・脳圧コントロールなど)の必要性

- 今後の予測と、看取りの可能性

このような判断は、突然のことであっても家族に委ねられることが多く、精神的な負担が非常に大きくなります。

だからこそ、平時から本人の希望を聞いておくことが大切です。

延命治療や看取りについて、本人がどう考えていたのかが明確であれば、家族の迷いや後悔を減らすことにもつながります。

看取りの場面で知っておきたいこと

病院での看取りの場合、時間は限られているものの、家族がそろって最期に立ち会えることもあります。医師や看護師が静かに経過を説明しながら、家族が寄り添える時間を確保してくれるケースも多いです。

一方で、自宅や施設で倒れた場合は、救急搬送された直後に亡くなり、誰も立ち会えなかったという事例もあります。

こうした状況を踏まえると、「もしもの時はどうしたいか」「どこで最期を迎えたいか」といったことも、元気なうちから話し合っておくことが重要です。

家族が直面する負担と早めに考えたいこと

くも膜下出血のように、突然命を奪う病気では、本人の意志を確認する時間がなく、家族がすべての判断と対応を迫られるケースが少なくありません。

残された家族には、精神的なショックだけでなく、現実的にもさまざまな負担がのしかかってきます。

急な別れにともなう三つの負担

以下のような負担が、発症から数日以内に一気に押し寄せます。

- 精神的負担

「まさか突然こんなことに…」という喪失感や後悔。

最期の言葉も交わせなかった、という悲しみが長く心に残ることもあります。 - 身体的・時間的負担

病院との対応、葬儀の準備、各種手続きなどで休みが取れず、心身ともに疲弊するケースがあります。 - 経済的負担

治療費・搬送費・葬儀費用のほか、相続や遺品整理に関する費用が予想以上にかかることも。突然の出費が家計を圧迫する場合もあります。

これらの負担は、時間をかけて向き合っていくことが理想ですが、現実には「すぐに動かなければならないこと」が多く、家族が追い詰められてしまうことがあります。

判断を委ねられる家族の重さ

本人の意思表示がない状態で治療方針を決める場面や、亡くなった後の相続・遺品整理の方針をめぐり、家族間で意見が分かれることもあります。

特に兄弟姉妹や親戚間で「何を残すか」「どう分けるか」「誰が主導するか」といった問題が起きると、心の負担がさらに大きくなります。

あらかじめ次のようなことを共有しておくと、こうした負担を軽減することができます。

- 本人の医療や看取りに対する希望

- 大切な持ち物や書類の保管場所

- 葬儀や遺品整理に関する希望や考え方

- 相続についての基本的な合意(誰が中心となるか)

「今は元気だからこそ」の対話が支えになる

大切なのは、「元気なうちに話すのは縁起でもない」と考えないことです。

日常の延長で、ふとしたときに話題にしておくだけでも、家族がいざというときに迷わず動ける材料になります。

くも膜下出血のような突然の病気に対しては、何も起きていない今こそが、もっとも準備に向いているタイミングです。

くも膜下出血の終末期に備えてできること

くも膜下出血は、発症そのものが「最終局面」となる可能性がある病気です。

だからこそ、病気が見つかってからではなく、元気なうちから備えておくことがとても大切です。

ここでは、くも膜下出血の急変に備えて、家族ができること・本人ができることを、医療面と生活面に分けて整理します。

医療と介護の選択肢を知っておく

くも膜下出血で意識障害が残った場合や、発症後に要介護状態となった場合、どこで・どのように過ごすかを考えておく必要があります。

- 自宅での看取り

本人が「自宅で過ごしたい」と希望する場合、訪問診療・訪問看護などの在宅医療体制を整える必要があります。 - 緩和ケア病棟(ホスピス)

症状の緩和や精神的なケアを中心に行う施設。くも膜下出血で意識が戻らず、積極的な治療が難しいと判断された場合に選ばれることもあります。 - 回復期リハビリ病棟や介護施設

命が助かった後も、後遺症が残るケースでは、リハビリや長期的な生活支援を受ける場が必要になることもあります。

いずれの選択も、「どうしたいか」「どこで過ごしたいか」という本人の希望を事前に共有しておくことが非常に重要です。

書類や情報を整理しておく

突然の事態に備えて、生活に関わる重要な書類や情報は、家族が見つけやすい形でまとめておくことが望ましいです。

- 保険証・診察券・お薬手帳

- 生命保険や医療保険の証書

- 銀行口座・年金関係の書類

- 住まいや車、不動産などの権利関係

- スマートフォンやパソコンのロック解除情報

また、「エンディングノート」や「もしものノート」などを活用すると、こうした情報をわかりやすく整理することができます。

判断能力の低下に備える法的な手段も

くも膜下出血によって、本人の判断能力が一時的または永続的に失われる可能性もあります。その際に備えて、以下のような法的制度を検討しておくのもひとつの方法です。

- 任意後見制度(判断力があるうちに代理人を決めておく)

- 財産管理委任契約

- 尊厳死や延命治療に関する意思表示(事前指示書)

これらの準備が整っていることで、家族の精神的な負担を軽くするだけでなく、本人の希望に沿った最期を実現しやすくなります。

遺品整理で後悔しないためにできる準備

くも膜下出血のように、突然別れが訪れるケースでは、遺品整理が「心の整理」と直結する場面も少なくありません。

「大切なものを見つけられなかった」「何を残せばよいか分からなかった」と後悔するご家族の声も多く聞かれます。

だからこそ、まだ何も起きていない今のうちに、できる準備をしておくことが大切です。

家族と一緒に“残したいもの”を確認しておく

遺品整理で最も困るのが、「何が大事なものか分からない」という状況です。特に、写真や手紙、記念品などの思い出の品は、本人しかその価値が分からないこともあります。

- 形見として残したいもの

- 処分してもよいもの

- 自分の死後、家族に託したいもの

これらについて、普段の会話の中で少しずつ共有しておくだけでも、遺された家族が迷う場面を減らすことができます。

書類や貴重品はまとめて保管する

保険証券、通帳、不動産の権利証などの重要書類がバラバラになっていると、家族が手続きに必要な情報を探すのに時間と手間がかかります。

- 金融関係の書類は一か所にまとめる

- 印鑑や通帳、保険証券などは家族に所在を伝えておく

- スマートフォンやパソコンのパスワードもわかる形で保管する

デジタル遺品(メール、SNS、写真データなど)も、今や見落とせない大切な資産です。アカウント情報や利用サービスも整理しておくと安心です。

「エンディングノート」を活用する

市販のエンディングノートや無料のテンプレートを使えば、気軽に情報を整理できます。書くことに抵抗がある方は、「残したい気持ち」や「手紙」だけでも十分な準備になります。

- 家族へのメッセージや引き継ぎ事項

- 持ち物の整理

- 財産や契約内容の一覧

- 葬儀や供養に関する希望

こうした内容を少しずつ書きためておけば、万が一のときも家族が困らず、心にゆとりを持って故人を見送ることができます。

遺品整理の流れと進める際のポイント

遺品整理は、単なる「片づけ」ではありません。

故人の人生に触れながら、家族の心を整えていく大切な時間でもあります。とはいえ、突然その場に直面すると「何から始めていいかわからない」と戸惑うことも少なくありません。

ここでは、くも膜下出血のように急な別れのあとでも、無理なく整理を進められるように、基本の流れと注意点をまとめました。

遺品整理の基本ステップ

以下の順番を意識することで、スムーズに進めやすくなります。

家の間取りや持ち物の量、家族の希望などを確認します。どの部屋から始めるか、誰が立ち会うかも事前に話し合っておきましょう。

思い出の品、大切な書類、資産価値のあるものなどは丁寧に分類します。写真や手紙は感情的な判断が入りやすいため、時間をかけて向き合うことも大切です。

自治体のルールや業者のサービス内容を確認しながら、廃棄・リサイクル・寄付などに分けて処理します。

遺品整理後は、部屋の掃除や簡単な補修が必要になることもあります。賃貸の場合は退去手続きも含めて確認。

一度にすべてを終えようとせず、数日に分けて無理のないペースで進めるのが理想です。

専門業者を頼るときの注意点

体力的・時間的に負担が大きい場合は、遺品整理の専門業者に依頼する選択もあります。利用時は次のポイントをチェックしておくと安心です。

- 遺品整理士が在籍しているか(専門資格者の有無)

- 見積もりが明確かどうか(処分費用や追加料金の説明)

- 作業中の立ち会いや確認対応が丁寧か

- 不用品の行き先(廃棄・リユース)を説明してくれるか

複数社から見積もりを取ることで、料金やサービスの違いが明確になり、トラブル防止にもつながります。

家族で協力して進めることの大切さ

遺品整理は、家族で思い出を共有する機会にもなります。「これは残そうか」「この写真、懐かしいね」といった会話が、気持ちを整理する助けになることもあります。

気を張りすぎず、時間をかけながら進めていくことが、後悔を残さない整理につながります。

今できる準備と向き合い方

くも膜下出血は、予兆もなく突然発症することがある病気です。

だからこそ、遺品整理や終末期の備えを「縁起でもない話」として遠ざけるのではなく、前向きな行動のひとつとしてとらえることが大切です。

遺品整理は“気持ちの整理”でもある

遺品整理というと、亡くなった後に行う作業というイメージが強いかもしれません。ですが、本来は「何を残したいか」「何を託したいか」を自分で考えておくことで、遺される人の負担を軽くし、後悔を減らす準備でもあります。

自分にとって大切なモノや記憶を見つめ直すことは、「今をどう生きるか」を考えるきっかけにもなります。

家族と自然に話せるタイミングをつくる

「もしもの話」は、切り出しにくいと感じる方も多いですが、話すタイミングを少し工夫するだけで自然な会話にできます。

- 健康診断や脳ドックを受けたタイミング

- 保険や年金の見直しをする機会

- 葬儀や介護の話題がテレビやニュースで取り上げられたとき

- 実家の片づけや帰省中の団らんの時間

こうした日常の中で、「自分だったらこうしたいな」「何かあったときに迷わせたくないな」と伝えておくことで、話し合いのハードルはぐっと下がります。

“いまの安心”をつくるための備え

終活や遺品整理は、未来の不安を減らすだけでなく、いまを安心して生きるための土台にもなります。

大切な人に自分の思いを残しておけること、自分自身が納得のいく選択肢を持っておけることは、心のゆとりにつながります。

特に、くも膜下出血のような急変リスクがある病気においては、「まだ大丈夫」と思える時期こそが、準備に最適なタイミングです。

無理にすべてを完璧にしようとせず、できるところから一つずつ。

それだけで、いざというときに「やっておいてよかった」と思える備えになります。

参考文献(引用・出典)

- 厚生労働省「人口動態統計」死亡率・年齢別データ(脳血管疾患)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/dl/11_h7.pdf

くも膜下出血の死亡率・年齢階級別の統計データを掲載。 - 国立循環器病研究センター「くも膜下出血の基礎知識」

https://www.ncvc.go.jp/hospital/section/neurosurgery/disease/aneurysm.html

動脈瘤性くも膜下出血の原因・予後・治療法などを網羅的に解説。 - 日本脳卒中協会「脳卒中の種類と特徴(くも膜下出血)」

https://www.jsa-web.org/public/stroke/what-is/subarachnoid-hemorrhage

くも膜下出血の症状、突然死との関係、予防策などを解説。 - 国立がん研究センター「地域がん登録 全国推計罹患数」※補助情報として

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html

発症年齢・男女比などの疫学的傾向を理解する参考に。 - 日本脳神経外科学会「くも膜下出血について」

https://www.jns.gr.jp/modules/citizen/index.php?content_id=23

一般向けに「脳動脈瘤」「再出血リスク」「予後」「発症の仕方」を丁寧に解説。 - 日本医師会「生活習慣病予防のための健康情報:脳卒中」

https://www.med.or.jp/forest/health/04.html

くも膜下出血を含む脳卒中全体の予防・再発リスク管理に関連。 - 日本救急医学会「突然死の原因疾患としてのくも膜下出血」※専門医向け資料

https://www.jaam.jp/html/info/2016/pdf/info-20160421.pdf

突然死との関連、意識障害の経過、緊急対応の必要性について記載あり。