膵がんは早期発見が難しい|後悔しない遺品整理の備えとは?

膵がんは、発見が難しいがんのひとつです。自覚症状が出にくく、気づいたときにはすでに病状が進行していることも少なくありません。

治療の選択肢が限られる中で、患者本人も家族も、心と体に大きな負担を抱える日々を過ごすことになります。

そうした現実のなかで、避けて通れないのが「別れの後」のこと。大切な人を見送ったあとの遺品整理は、思っている以上に多くの時間とエネルギーを必要とします。気持ちが追いつかない中で手続きを進めなければならず、「もっと準備しておけばよかった」と後悔の残るケースも少なくありません。

この記事では、膵がんの進行の特徴や家族が直面する現実をふまえながら、遺品整理についてどのような備えができるのかを一つずつ丁寧にお伝えしていきます。

いま大切な人のそばにいる方、将来に備えたいと思っている方にとって、少しでも心の支えとなる情報になれば幸いです。

膵がんの特徴と進行のしかた

膵がん(すいがん)は、膵臓にできるがんの中でも特に進行が早く、早期発見が難しいことで知られています。膵臓はお腹の奥深くにある臓器で、消化酵素やホルモン(インスリンなど)を分泌する役割がありますが、初期の膵がんではこの機能に明らかな変化が現れにくく、自覚症状がほとんどないのが特徴です。

さらに、膵臓の構造上、がんができても体の外からはわかりづらく、健康診断でも見逃されることがあります。そのため、多くの場合、症状が出た時にはすでに周囲の臓器や血管にがんが広がっていることが多く、手術が難しい状態で見つかるケースが多くなっています。

膵がんの特徴を簡潔にまとめると、以下のような点が挙げられます。

- 初期症状が少なく、気づかれにくい

食欲不振やだるさなど、他の病気と区別がつきにくい症状が多く、見過ごされやすい傾向があります。 - 進行が速く、見つかった時には手術ができないケースが多い

多くの場合、発見された段階で膵臓の外に広がっており、根治手術が難しい状態です。 - 主な症状が出るのは病気が進んでから

体重減少、背中や腹部の痛み、黄疸などが見られる頃には、かなり進行していることが多いです。 - 治療と同時に“その後の備え”も求められる

治療の選択肢が限られているため、早い段階で家族が現実に向き合う必要が出てきます。

こうした膵がんの特徴から、家族が突然の別れに直面することも少なくありません。

だからこそ、限られた時間の中でどう過ごすか、そして“その後”の準備をどうするかが非常に重要になってきます。

膵がんの種類と予後に関する基礎知識

膵がんは、その発生部位や組織型によっていくつかの種類に分類されます。これらの違いは、治療方針や予後(病気の経過や生存率)に影響を及ぼします。以下に、主な膵がんの種類と最新の統計データを交えて解説します。

主な膵がんの種類

膵管がん(膵管腺がん)

- 特徴:膵臓内の膵管と呼ばれる管状の組織から発生するがんで、膵がんの中で最も一般的なタイプです。全膵がんの約90%以上を占めます。

- 進行性:早期に周囲の組織や臓器に浸潤しやすく、転移も早期に起こる傾向があります。

膵神経内分泌腫瘍(PNETs)

- 特徴:ホルモンを分泌する膵臓の内分泌細胞から発生する腫瘍で、全膵がんの約1~2%を占めます。ホルモンを過剰に分泌する機能性腫瘍と、分泌しない非機能性腫瘍に分かれます。

- 進行性:一般的に膵管がんよりも進行が遅く、予後も比較的良好とされていますが、腫瘍の種類や大きさ、転移の有無によって異なります。

嚢胞性腫瘍

- 特徴:膵臓内に液体が溜まった嚢胞を形成する腫瘍で、漿液性嚢胞腫瘍や粘液性嚢胞腫瘍などの種類があります。これらの一部は悪性化するリスクがあります。

- 進行性:嚢胞の種類や大きさによって、がん化のリスクが異なります。定期的な経過観察や必要に応じた外科的切除が検討されます。

膵がんに関する最新の統計データ

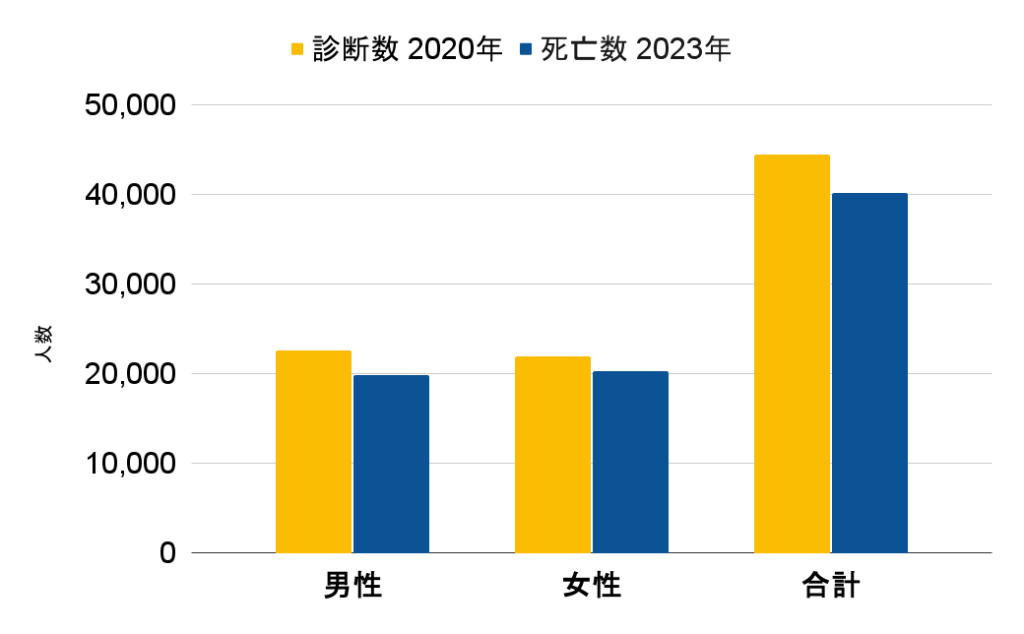

診断数・死亡数(男女別・総数)

| 年度 | 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 2020 | 診断数 | 22,557 | 21,891 | 44,448 |

| 2023 | 死亡数 | 19,859 | 20,316 | 40,175 |

人口10万対の罹患率・死亡率(男女別・総数)

| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 罹患率(%) | 36.8 | 33.8 | 35.2 |

| 死亡率(%) | 33.7 | 32.6 | 33.1 |

5年相対生存率(2009~2011年診断)

| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 生存率(%) | 8.9 | 8.1 | 8.5 |

- 罹患数:2020年に新たに診断された膵がんの罹患数は、全がん種の中で男女計で4位となっています。

- 死亡数:2023年のがん死亡数において、膵がんは男女計で3位となっており、男性では4位、女性では3位に位置しています。

- 生存率:2009~2011年にがんと診断された人の5年相対生存率は、全がん種で男女計64.1%ですが、膵がんの5年生存率は他の主要ながん種と比較して低い傾向があります。

これらのデータから、膵がんは罹患率・死亡率ともに高く、予後が厳しい「がん」であることがわかります。特に、早期発見が難しいため、診断時には進行しているケースが多いことが課題とされています。

膵がんはその種類や進行度によって治療法や予後が大きく異なります。最新の統計データからも、膵がんの早期発見と適切な治療が重要であることが示されています。

家族や周囲の方々は、膵がんの特徴を理解し、適切なサポートと備えを考えることが大切です。

膵がんの末期症状と家族が知っておきたいこと

膵がんは進行が速く、発見された時点ですでに末期に近い状態であることも少なくありません。末期になると体にさまざまな変化が現れ、患者さん自身がつらいだけでなく、家族もどう対応すればよいか悩む場面が増えてきます。事前に「どんな症状が出やすいのか」「どう寄り添えばいいのか」を知っておくだけでも、心構えができるはずです。

主に見られる末期症状は以下のようなものです。

激しい痛み

膵臓は背中に近い場所にあるため、進行すると背部痛が強く出ることがあります。痛みは慢性的で、鎮痛剤が必要になることが多くなります。

黄疸(おうだん)

がんが胆管をふさぐことで、皮膚や白目が黄色くなったり、尿の色が濃くなったりします。かゆみを伴う場合もあります。

食欲不振と体重減少

膵臓が消化酵素をうまく出せなくなることで、食べ物が消化されにくくなり、食欲が落ち、体重が急激に減っていきます。

消化不良や吐き気

食後に気分が悪くなったり、膨満感を訴えることもあります。膵液の分泌低下が原因です。

全身のだるさや倦怠感

がんが全身に影響を及ぼし、少しの動きでも疲れやすくなります。寝たきりに近い状態になることもあります。

精神的な変化

病状の進行とともに、不安や混乱、時にはせん妄(意識の混乱)といった症状が出ることもあります。

これらの症状が重なることで、患者さんは日常生活を送ることが困難になります。家族としては、「何かしてあげたい」という思いと、「何もできないもどかしさ」の間で葛藤することがあるかもしれません。

大切なのは、完璧に世話をしようとすることではなく、「そばにいて話を聞く」「一緒に過ごす時間を持つ」ことです。つらい時期だからこそ、支え合える関係性を大切にしていきましょう。

家族が直面する負担と早めに考えたいこと

膵がんの闘病は、患者本人だけでなく家族にとっても大きな試練になります。特に末期に近づくにつれ、介護や看病の負担は重くなり、心と体の両方に影響を及ぼします。また、突然の別れが訪れることもあるため、備えがないまま慌ただしく手続きを進めなければならない場面も少なくありません。

家族が抱えやすい負担を、以下の3つに分けて整理します。

精神的な負担

病状が悪化していく様子をそばで見守ることは、大きなストレスになります。「もっとできることがあったのでは」と自分を責めてしまうこともあります。また、先が見えない不安や悲しみの中で、冷静な判断を求められる場面も多く、気持ちの整理がつかないまま時間が過ぎていくこともあります。

身体的な負担

通院の付き添いや、在宅での介護・見守りが続くと、睡眠不足や体力の消耗が蓄積します。自分の生活を後回しにしながら介護を続けることで、体調を崩してしまう家族も少なくありません。

経済的な負担

治療費や交通費、介護用品の購入などで出費がかさむだけでなく、仕事をセーブする必要が出てくることもあります。特に長期療養になると、経済的な不安が心の負担としてものしかかってきます。

このような負担は、突然降りかかると心身ともに大きなダメージを残します。しかし、あらかじめ「どのような場面で何が起きやすいか」を知っておけば、備え方も変わってきます。

介護サービスや支援制度を早めに調べておくこと。まわりの人に助けを求める準備をしておくこと。そして、自分の心と体も大切にすること。家族もまた、“支えられる側”であっていいのです。

膵がんの終末期に備えてできること

膵がんは進行が早く、気づいたときには限られた時間しか残されていないこともあります。だからこそ、「何をどう備えておけばよかったのか」と後から振り返って後悔しないために、今できることに目を向けておくことが大切です。ここでは、終末期に備えて家族が考えておきたい3つのポイントをお伝えします。

1. 医療とケアの選択肢を整理しておく

- 治療をどこまで続けるか、延命措置を希望するかなど、本人の意思を尊重できるよう早めに確認しておく

- 在宅医療、ホスピス、緩和ケア病棟など、どのような形で最期を迎えたいか家族で話し合っておく

- 医師やケアマネジャーとの連携を強め、必要な医療・介護サービスを把握しておく

本人の意思がはっきりしているうちに共有できると、家族の判断も迷いにくくなります。

2. 重要書類や契約内容を整理しておく

- 預貯金や保険関係の書類、年金関連、各種契約(スマートフォン・サブスク・公共料金など)をひとまとめにしておく

- 遺言書やエンディングノートがある場合は、その保管場所や内容を家族で共有しておく

- 万が一に備え、名義変更や解約の手続きについて調べておくと安心

「どこに何があるか」を知っておくだけでも、後の混乱を大きく防ぐことができます。

3. 想いを残す・受け取る準備をしておく

- 本人が伝えたいことや、大切にしている物について話す時間を作る

- 写真や手紙、形見となる品など、残しておきたいものを確認しておく

- 家族の中で役割を分担し、「誰が何をするか」をあらかじめ決めておく

物の整理だけでなく、気持ちの整理も含めて備えておくことで、「後悔のない別れ」に近づくことができます。

最期の時間をどう過ごすかは、本人と家族の意志次第です。「何かあったとき」のための準備は、つらい現実に向き合うための“心の余白”にもなります。今できることを少しずつ、一緒に整えていきましょう。

遺品整理で後悔しないためにできる準備

膵がんのように進行が早い病気では、心の準備が整わないうちに突然の別れを迎えることもあります。そんな時、遺品整理に向き合う家族の多くが「もっと準備しておけばよかった」と感じています。悲しみの中で、大量の持ち物や重要書類、手続きに追われるのは想像以上に心身の負担になります。

だからこそ、できるだけ早いうちから“備える遺品整理”を意識しておくことが大切です。以下のような準備をしておくことで、いざというときの混乱を大きく減らすことができます。

本人と話し合っておく

- 「どの品物を残してほしいか」「形見として渡したい物はあるか」を話しておく

- 写真・日記・手紙など、思い出の品について、本人の想いを聞けるとより丁寧な整理ができます

- エンディングノートの記入を一緒に進めるのもおすすめです(内容が整理されたノートは遺品整理の大きな助けになります)

家族間で役割と方針を共有しておく

- 「何を残し、何を処分するか」の基準をあらかじめ話し合っておく

- 家族の中で遺品整理を中心になって進める人を決めておくと、スムーズに連携が取れます

- トラブルになりやすい「財産や形見の分配」についても、感情的になる前にルールを決めておくと安心です

重要な書類や貴重品の管理をしておく

- 通帳、印鑑、保険証書、年金手帳などの保管場所を明確にしておく

- スマホやパソコンのロック解除情報、デジタル資産(SNS、クラウドなど)の取り扱いも話題に出しておく

- 整理対象にしない“重要なものリスト”を作っておくと、誤って処分する心配が減ります

「遺品整理」は、物を片付ける作業であると同時に、故人の生きた証と向き合う時間でもあります。だからこそ、丁寧に、そして少しずつ準備を進めることが、家族にとっても心の整理につながるのです。

遺品整理の流れと進める際のポイント

実際に遺品整理を始めると、何から手をつけてよいのか迷ってしまう方も多くいます。とくに突然の別れだった場合、気持ちの整理がつかないまま作業を進めなければならず、「判断がつかずに手が止まってしまう」「あとからもっと丁寧にしておけばよかった」と後悔する声も少なくありません。

ここでは、遺品整理の基本的な流れと、進めるうえでの大切なポイントをご紹介します。

整理を始める前に、まずは部屋や収納の状況を確認し、「何がどこにあるか」を大まかに把握しておきましょう。

特に重要な書類や貴重品が紛れていないか、最初に注意して確認することが大切です。

残すもの・処分するもの・迷っているものの3つに分類するのが基本です。

「今は判断できない」ものは無理に決めず、いったん保留箱を設けて後日見直すようにしましょう。

形見分けや処分方針でトラブルにならないよう、事前に共有・確認を取りながら進めていくことが大切です。

離れて暮らす家族がいる場合は、写真を送る・オンラインで打ち合わせするなど工夫するとスムーズです。

処分には自治体のゴミ分別ルールが適用されます。粗大ごみの予約や搬出に日数がかかることもあるため、早めの手配が必要です。

状態の良い家電や家具は、リサイクルや寄付といった方法も検討できます。

持ち家か賃貸かによって、遺品整理後の対応も変わります。売却や明け渡しを見据えた清掃が必要になることもあります。

気になる汚れやにおいがある場合は、ハウスクリーニング業者の利用も選択肢です。

遺品の量が多い、時間が取れない、心の負担が大きい場合は、専門業者に依頼するのも有効です。

依頼前には見積もりを取り、料金体系や作業内容が明確であるかを確認しましょう。

「遺品整理士」などの有資格者が在籍しているかも、安心材料のひとつです。

遺品整理は、必ずしも一度で終える必要はありません。気持ちに余裕がないときは、無理せず「できるところから」「できる人が」進めていくことを意識しましょう。大切なのは、故人への想いを大切にしながら、自分たちの心にも負担をかけすぎないことです。

今できる準備と向き合い方

膵がんは、病状の進行が早く、別れの時が突然訪れることも少なくありません。その現実を目の前にすると、「まだ早い」「考えたくない」と感じるのは当然のことです。しかし、いざというときに後悔しないためには、心の準備と少しの行動が大きな支えになります。

準備とは、すべてを完璧に整えることではなく、「何が大切か」を考えることから始まります。気持ちの負担が少ないうちに、以下のようなことに目を向けてみましょう。

- 本人が望む過ごし方や医療方針を、体調の良いタイミングで少しずつ話しておく

- エンディングノートの活用や、重要な書類・持ち物の整理を少しずつ始めてみる

- 遺品整理の手順や流れを把握し、自分たちに必要な支援先を調べておく

- 家族で役割分担を決め、「誰がどこまで関わるか」を軽く話し合っておく

つらいテーマではありますが、向き合っておくことで、「やっておいてよかった」「話しておいてよかった」と思える瞬間がきっと訪れます。

病とともに過ごす時間は、決して“終わり”だけに向かうものではありません。だからこそ、できることを少しずつ、無理のない範囲で準備しておくことが、あなた自身や家族を守ることにもつながります。

今、大切な人がそばにいるからこそ、未来の自分たちのために、できることから一歩踏み出してみてください。

参考文献(引用・出典)

- 【膵臓がん(すい臓がん)】

国立がん研究センター がん情報サービス

https://ganjoho.jp/public/cancer/pancreas/ - 【がん統計(全国がん登録・生存率・死亡率)】

国立がん研究センター

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/index.html - 【緩和ケアと在宅医療の推進について】

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188454.html - 【人生の最終段階における医療に関する意思決定支援ガイドライン】

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000197665.html - 【介護保険制度について】

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html - 【相続・遺言に関する基礎知識】

法務省

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00044.html - 【もしものときのために~終活のすすめ~】

消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/consumer_education/public_awareness/ending_note/